Dans les années 1880, le Français Eugène Turpin, fabricant de jouets [ à ne pas confondre avec le botaniste Pierre Jean François Turpin ( 1775~1840 ) ],

est amené par ses recherches sur le caoutchouc, à mettre au point un

nouvel explosif. Celui-ci, breveté en 1885, est adopté par le

gouvernement français en 1887 sous le nom de mélinite et remplace la

poudre noire dans les obus. Plus sûr à l'emploi bien qu'il augmente

considérablement l'effet dévastateur, il se répand à

l'étranger... comme une traînée de poudre.

Des péripéties s'ensuivront : décoré de la Légion d'Honneur pour son

invention, E. Turpin est bientôt accusé d’avoir vendu celle-ci à

l'Empire allemand. Il est condamné pour trahison, incarcéré plus d'un an *... puis grâcié et réhabilité en 1893.

Par ailleurs, E. Turpin a intenté un procès en diffamation contre Jules

Verne. En vain car le célèbre romancier bénéficiait du soutien de

Raymond Poincaré, futur président. Il ressort toutefois de la

correspondance entre Jules Verne et son frère Paul que, pour camper le

personnage de Thomas Roch dans Face au drapeau ( 1896 ), l'auteur s'est bien inspiré d'Eugène Turpin.

|

Lequel Turpin a publié, entre autres, La Formation des Mondes [ * dont il termine l'introduction par : Prison d'étampes, septembre 1892, dans mon 16e mois de captivité. ]

E. Turpin s'y intéresse au macrocosme, non au microcosme. Au fil du tome I [ 374 pages ], il expose puis critique les « hypothèses

» de Platon, Aristote, Démocrite, Descartes, Newton, Buffon, Kant,

Laplace et M. Faye, astronome réputé contemporain. Il explique,

formules, données chiffrées, graphiques et tableaux à l'appui, la

nature et les mouvements [ sic ] du Soleil, les rotations des 8 planètes

du système solaire [ Pluton, découverte en 1930 n'y est donc pas encore

associée. ] et de la Lune. Il envisage l'électricité, le magnétisme,

attraction et répulsion, résistance. Il traite du chaos, des nébuleuses

en formation, de la constitution de l'espace, de l'impossibilité du

mouvement originel. J'en passe.

Voilà une énumération qui doit plaire aux défenseurs des prisons : l'incarcération semble bien inspirante !

En tout cas, cet homme devait avoir – Comment dire ? – une grande

"confiance en soi" et le sens de la persévérance... chez les autres. Cfr

introduction, page X : Un ouvrage de la nature de

celui-ci devrait être lu au moins deux fois : la première, pour en

prendre connaissance ; la seconde, pour l'apprécier et le discuter.

En page 254, on lit : Nous

examinerons dans le tome III les expériences de Crookes sur le

radiomètre et ses tubes à vide, et là encore nous trouverons la preuve

de la matérialité de la lumière, en un mot, de la matière radiante.

Toute une époque !

Mais dans l'introduction, page VII, la couleur est annoncée : On

conçoit en effet, combien il est difficile pour nous, pauvres mortels,

dont la vie n'est qu'un éclair dans la durée des âges, d'aborder le

problème de la création et combien il est audacieux de trancher la

question.

Apparemment, ce n'est pas la joie que la prison inspire... Mais E. Turpin aura bien le courage de ses opinions.

Page 2 : Si quelque chose est fait

pour donner une idée de la grandeur de la nature et de l'Être suprême,

c'est bien ce rien, ce vide stupéfiant. [ Vous suivez ? ]

Page 6 : L'origine de l'Espace et de

la matière, aussi bien que l'éternité et l'étendue de la puissance de

Dieu, les causes de son immortalité, etc., sont inconnues pour nous et

le seront toujours. Il serait donc inutile, ridicule, dans une étude

cosmogonique, de chercher à remonter à l'essence et à l'origine même

des choses. Nous devons nous borner, et c'est déjà aller bien loin, à

chercher à expliquer la division de la matière dans l'espace et à la

formation des corps célestes.

Page 362, la conclusion se termine par : Milliards d'années ** pour nous, pas même un jour pour Lui, puisqu'Il est éternel !!!... Gloria in excelsis deo !

Vient ensuite la table des matières.

** Ironie du

temps : Eugène Turpin s'est éteint à 79 ans, en 1927, l'année même où

Georges Lemaître proposait son modèle de l'origine et l'expansion de

l'univers.

|

|

|

|

Vous

aurez deviné que ce ne sont pas ces informations anecdotiques et sans

rapport avec la microscopie qui justifient la présente page.

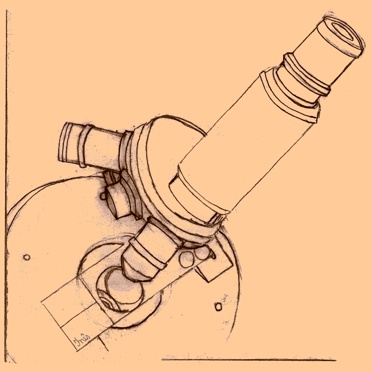

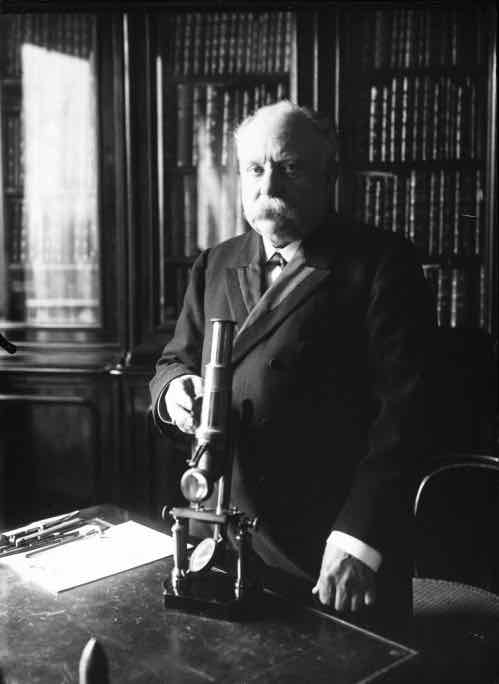

En revanche, les images d'Eugène Turpin, plus particulièrement les

photographies où un microscope apparaît devant lui, ont attiré mon

attention.

Aucune de ces deux-ci n'est datée à ma connaissance.

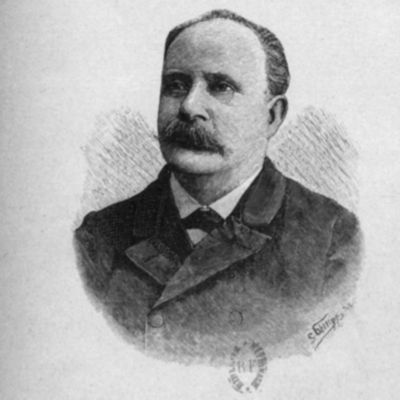

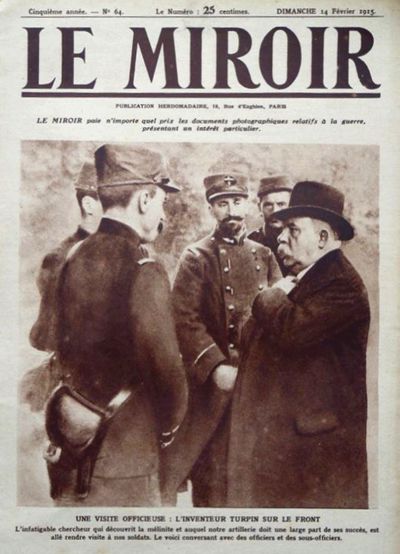

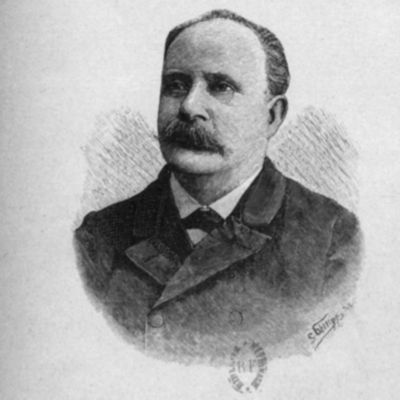

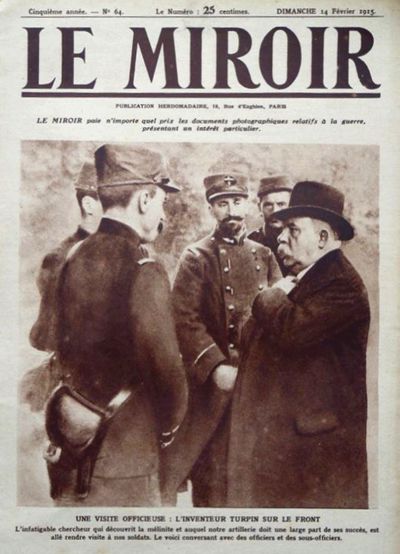

Mais en se référant au portrait ci-contre à gauche [ imprimé dans la 3e

édition, datée de 1893, du livre dont question plus haut ] et surtout

en les comparant à la photo à droite [ publiée le 14 février 1915 en

couverture du journal Le Miroir ],

on peut raisonnablement situer dans les quinze dernières années de

la vie d'Eugène Turpin ces deux prises de vues effectuées dans son

bureau, sans doute lors d'une même séance. Non loin de 1917, donc.

Mais alors...

Je me demande si Turpin s'est laissé conseiller de poser avec le

microscope ou s'il a souhaité cette mise en scène parce que l'instrument

est symbolique à ses yeux ou revêt une valeur mémorielle importante,

même s'il ne l'utilise plus, depuis longtemps peut-être...

ou au contraire s'il en a toujours un usage régulier.

Par ailleurs, il semble qu'Eugène Turpin n'était pas un homme de haute stature.

Mais pour s'en assurer, les photographies où il apparaît en compagnie sont hélas plutôt rares,

et on ne peut se fier à des dessins d'époque comme ceux qui illustrent sa sortie de prison.

|

Arrivé à ce stade des digressions,

comment résister au clin d'œil suivant ?

« Eh oui... », dit Johan.

|

|

Photo de 1905, tirée de l'Album de Photographies dans l'Intimité de Personnages Illustres, 1855-1915,

7e album, éditions MD, Paris,

[ à vendre en haute résolution

sur diverses plateformes

dont magnoliabox.com ]

|

S'interroger au sujet de la taille de ce monsieur peut paraître futile, j'en conviens.

Je me suis toutefois posé la question parce que...

|

|

|

|