| 1er triptyque - vitrine n°2 |

|

|

| |

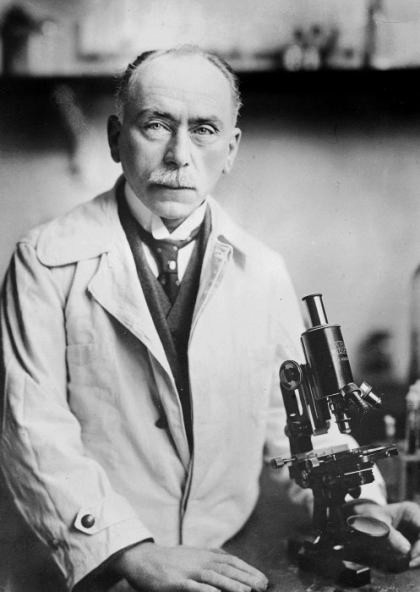

Carl Zeiss Jena Stativ Ic |

|

Ici, devant Jules Bordet, en 1920,  un statif Ic équipé d'une tourelle à l'ancienne, en trèfle, et d'une platine avec mouvements croisés "normale" : |

|

|

|

À l'issue de ses études de médecine, Aloïs Alzheimer

( 1864~1915 ) obtient un poste dans l'asile d'aliénés et d'épileptiques de la ville de Frankfurt am Main. Le Dr Franz Nissl y arrive bientôt...

[ Une coloration histologique inventée par celui-ci favorise la mise en évidence des corps de Nissl dans le tissu nerveux. ] Alzheimer s'intéresse particulièrement au cas d'une patiente hospitalisée, Mme Auguste D., 51 ans, qui présente des symptômes comportementaux bizarres. Il va la suivre au fil de cinq années. En ces temps où se développe la psychanalyse, Alzheimer envisage, lui, que des affections cérébrales peuvent être la cause de maladies mentales. Mme D. s'éteint en 1906 et Alzheimer entreprend aussitôt d'étudier son cerveau dans le laboratoire d'Emil Kraepelin, à Munich, où il poursuit des recherches. Il présente ses résultats l'année-même, lors de la 37ème Conférence des psychiatres allemands, à Tübingen, et les publie en 1907. Cet apport, pourtant historique, ne suscite pas immédiatement un grand intérêt. Alzheimer s'occupe ensuite d'un patient qui décède en 1910 et à nouveau, il en analyse de cerveau. Cette année-là, Kraepelin mentionne la maladie décrite précédemment par Alzheimer et lui donne ce nom. En 1911, Alzheimer confirme ses découvertes en présentant son deuxième cas. Plus de 250 préparations microscopiques avaient fait l'objet de l'étude en 1906 et environ 150 en 1910. Plus tard, les conclusions d'Alzheimer ont été mises en doute par des neurologues qui considéraient la probabilité d'une autre pathologie. Retrouvées à l'université de Munich en 1992 et 1997, les quelque 400 préparations ont fait l'objet d'une nouvelle étude à l'aide de technologies modernes, mettant fin à la controverse : les indices caractéristiques de la "maladie d'Alzheimer" y sont bien visibles... |

|

| Avec un tirage de 250 mm + 160 mm [ le tube ], cet objectif photographique donne un grandissement d'environ 3,5x dans le plan du film. [ G = t / f - 1 ] Le Trioplan fut créé en 1916 par Hugo Meyer, sur base des calculs d’Harold Dennis Taylor en 1893 [ dont la formule fut appliquée dès l'année suivante par Cooke ]. Diverses commercialisations suivirent, en différentes focales, notamment pour l'Exakta. Ces objectifs connaissent actuellement un regain d'intérêt en raison de leur bokeh particulier. Ils se négocient plusieurs centaines d'euros sur le marché de l'occasion et la firme Meyer Goerlitz spécule sur cette réputation en proposant depuis 2014, un nouveau Trioplan 100 mm 2.8 aux environs de 1500 euros ! |

| *** | Cet objet plutôt amusant fait penser à un ensemble vis et écrou.

La formule est on ne peut plus simple : un groupe optique ordinaire est logé dans une monture extensible par mouvement hélicoïdal ;

ceci permet de modifier la longueur du tube et en conséquence, la distance de travail et le facteur de grossissement.

[ La mise au point bien sûr doit être rectifiée pour chaque changement. ] |