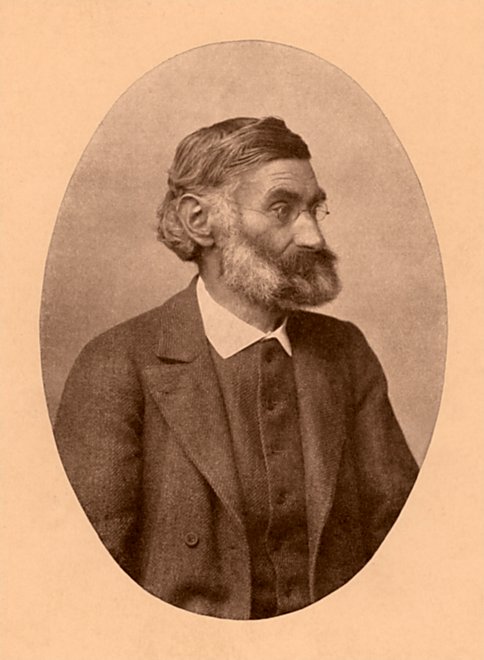

Un personnage en particulier est à l'origine de ce revirement. Il

s'agit d'Ernst Abbe, physicien qui se spécialisa en optique et apporta

ses compétences à Carl Zeiss.

En 1869, il confirmait et précisait théoriquement l'utilité essentielle du condenseur pour l'observation microscopique à grandissement élevé.

Comprenant que la diffraction de la lumière participe de façon déterminante à la formation de l'image fournie par un microscope composé,

il établit la théorie fondamentale des phénomènes en jeu, ce qui permit, à partir de 1872, de fabriquer des objectifs sur base de calculs mathématiques.

Une de ses formules, devenue célèbre, exprime le pouvoir séparateur en fonction de la longueur d'onde de la lumière utilisée*, de l'angle d'ouverture des rayons issus du champ observé qui pénétrent

dans le système [ ce qui dépend de l'objectif et du condenseur ] et de l'indice de réfraction du milieu traversé.

|

On peut en déduire le pouvoir séparateur maximal théorique d'un microscope optique...

|

* Abbe

avait donc saisi que la résolution pouvait être quelque peu améliorée en utilisant la lumière ultraviolette

[ par la photographie, au moyen d'optiques en quartz transparentes à ce rayonnement ] et en 1877,

il aurait annoncé : «

Je crois cependant que les instruments qui, dans le futur, seront à la base de notre connaissance des ultimes

particules de la matière au-delà de ce qui est réalisable par le microscope moderne,

auront peu en commun avec celui-ci sauf le nom. »

Parole

de visionnaire : un bon demi-siècle plus tard survenait la microscopie électronique...

[ ainsi que les premiers accélérateurs de particules. ]

|

|

En 1877, Abbe encore améliora de façon décisive la technique de l'immersion « homogène »**

et en 1886, il calcula les premiers objectifs apochromatiques. Un système de lentilles ainsi conçu offre une correction poussée,

entre autres de l'aberration chromatique qui, sinon, compromet la netteté. On pouvait donc envisager la fabrication d'objectifs hautement performants,

auxquels devaient généralement être associés des oculaires spécialement calculés, dits compensateurs.

La production fut d'emblée possible grâce à la collaboration de Otto Schott, chimiste, génial spécialiste du verre.

La rencontre des trois hommes – Carl Zeiss, Ernst Abbe et Otto Schott – fut un événement majeur dans l'évolution du microscope optique.

On atteignit dès alors des pouvoirs de résolution qui n'ont rien à envier à ceux des instruments modernes... avec un contraste moindre, toutefois, et surtout une planéité de champ limitée.

|

** L'objectif trempe dans une goutte

déposée sur la préparation ; non plus une goutte d'eau ou de glycérine

comme cela se pratiquait déjà, mais une goutte d'huile de cèdre dont l'indice

de réfraction est quasi égal à celui du verre. [ Actuellement,

on emploie des huiles synthétiques qui ne sèchent pas. ]

|

Si l'entreprise Zeiss

profita en premier de ces progrès, bientôt, d'autres fabricants, en divers pays,

maîtrisèrent également les techniques à mettre en œuvre et furent capables

d'optimiser leurs produits.

|

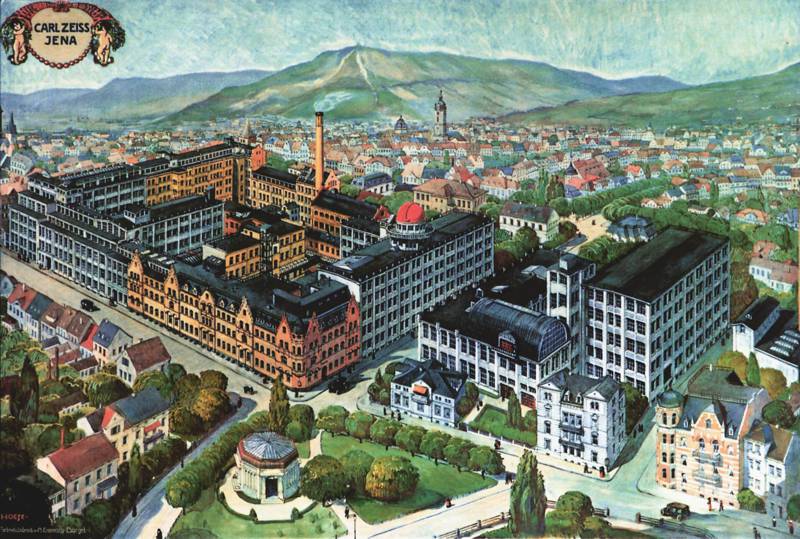

[ Carte postale, 1910 ] [ Carte postale, 1910 ]

|

Pour la petite histoire :

l'impressionnant mémorial consacré à Ernst

Abbe, à Jena, renferme des bronzes de Constantin Meunier ; réalisé en

1909~11, il est l'œuvre de Henry Van de Velde, acteur majeur du

mouvement moderniste, l'un des fondateurs de l'Art nouveau belge, avec

Victor Horta et Paul Hankar.

|