|

Simplement à la main, au XIXe siècle, puis éventuellement à l'aide d'un

micromanipulateur, toujours au prix d'une patience sans limite, des

passionnés arrangent des objets microscopiques

– diatomées, écailles d'aile de papillon – pour réaliser d'incroyables compositions artistiques.

Pour illustrer cela, une vingtaine de minutes à n'en pas croire ses yeux :

L'imposant microscope moderne que l'on voit utilisé à quelques reprises est un Nachet "universel" ns400, fier représentant de l'optique française dans les années 1980.

La

société Nachet s'inscrivit dans une lignée prestigieuse en englobant,

en 1896, Bézu, Hausser et Cie qui une dizaine d'années plus tôt

avait racheté l'affaire de Hartnack [ et Prazmowski ], laquelle avait

précédemment repris l'entreprise de Georg Oberhäuser... Rien que des

grands noms.

Le 26/09/2008, dans latribune.fr, on lisait, sous l'intitulé Nachet se bat à coups d'innovation :

c'est sur l'un de ses microscopes que Pasteur a isolé le vaccin de la rage*.

Une photo de l'illustre homme, en compagnie de ce précieux outil,

trône d'ailleurs dans les bureaux de l'entreprise. Nachet, entreprise

fondée à Dijon en 1839, reste le dernier fabricant français de

microscopes.

Un Petit Poucet au regard des concurrents qui ont pour nom – sur le

marché haut de gamme – Zeiss, Leica, Nikon et Olympus.

Mais un Petit Poucet qui tient bon avec le savoir-faire de ses 14

salariés qui ont une ancienneté moyenne de vingt-cinq ans dans

l'entreprise.

|

Pourtant, Nachet a dû cesser ses activités en 2010.

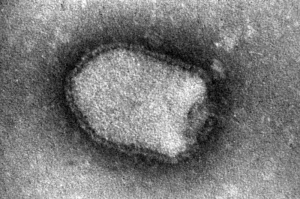

* Oh... Quelle erreur ! Déjà, l'expression « isoler un vaccin au microscope » est pour le moins maladroite, mais surtout...

Que Pasteur  a bien utilisé

un microscope Nachet [ et d'autres marques ] ne fait pas de doute ; par contre, il n'a jamais vu

l'agent de la rage. Il n'aurait pas pu le voir car c'est un virus, trop petit pour être révélé

par la microscopie optique, a fortiori par les instruments encore peu performants dont on disposait en son temps. Le microscope

électronique, développé à partir des années 1930, n'en donna une image qu'en 1963 ! Or

le petit Joseph Meister est entré malgré lui dans la légende en 1885... a bien utilisé

un microscope Nachet [ et d'autres marques ] ne fait pas de doute ; par contre, il n'a jamais vu

l'agent de la rage. Il n'aurait pas pu le voir car c'est un virus, trop petit pour être révélé

par la microscopie optique, a fortiori par les instruments encore peu performants dont on disposait en son temps. Le microscope

électronique, développé à partir des années 1930, n'en donna une image qu'en 1963 ! Or

le petit Joseph Meister est entré malgré lui dans la légende en 1885...

Dans le laboratoire de Pasteur et son équipe, c'est depuis cinq ans que

des recherches acharnées se poursuivaient pour traquer l'ennemi

invisible. Ailleurs,

aussi, bien sûr. En France, en 1852, une récompense avait été promise

par les autorités pour qui trouverait un remède à l'inquiétante maladie.

Méthodiquement diversifiés, prélèvements, traitement des échantillons, filtrations**,

inoculations, patientes attentes ( vu le temps d'incubation variable ),

observations et déductions ont permis de comprendre les mécanismes et

de finalement vaincre le mal par la mise au point d'un vaccin,

sans que le virus soit jamais observé en ces temps-là.

** De la famille des Rhabdiviridae, genre Lyssavirus,

les agents de la rage ont une forme caractéristique "en balle de

revolver". Leur taille a pu être déterminée dès 1936, par

ultrafiltration : généralement, leur longueur varie de 120 à 180 nm, ce

qui est inférieur à la limite de résolution des microscopes optiques.

© P. Atanasiu, 1974

|

|

|

[ Il existe bien des

corpuscules intracellulaires, conséquences fréquentes d'une infection

rabique, qui sont décelables en microscopie optique, mais cela n'a été

découvert qu'en 1903 par l'Italien Adelchi Negri, lequel leur a donné son

nom. Il pensait alors que c'étaient des stades évolutifs d'un

protozoaire... ]

|

Dans la vitrine 2.3.,

où sont rassemblés différents modèles de microscopes portables et de terrain [ au Solbosch ], est exposé un Nachet démontable qui peut être configuré en microscope composé ou microscope simple selon les besoins.

Dans l'exposition qui s'est

tenue au CCS de Parentville, au cours de l'été 2017, le n°6 qui se

trouvait dans la vitrine 1 est aussi un Nachet. Son coffret porte une indication qui mérite commentaire...

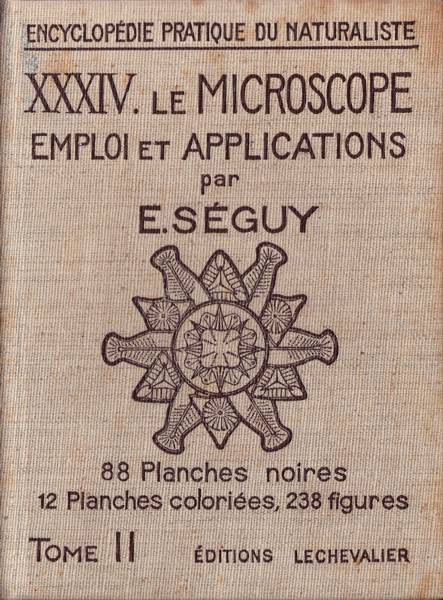

La couverture du deuxième tome de Le Microscope, Emploi et Applications d'Eugène Séguy [ = le volume XXXIV de l'Encyclopédie Pratique du Naturaliste, aux éditions P. Lechevalier, Paris ] est illustrée par un dessin s'inspirant sans doute d'une rosace faite de diatomées...

Note : il est question de cet ouvrage de référence ailleurs dans les présentes pages, à propos de la recherche de trichines au moyen d'un trichinoscope.

|

|

|